「車庫証明」(正式名称は自動車保管場所証明書)は車を買った時や住所が変わった時などに、車の登録手続きで必要になる書類の中の1つです。

この車庫証明は、車庫になる場所(住所)の管轄の警察に申請して発行してもらうモノです。

新車購入の場合は、ディーラーに車庫証明(警察署への申請)の手続きも依頼する(費用は見積り書にはじめから入っている)ってことが多いですね。

でも、中古車購入時や引越しなどで住所が変わった時などの場合は、登録手続きは店に頼むけど車庫の申請は自分でするって人も多いと思います。

そこで、自分で車庫の申請をする時の、必要書類や申請書の書き方、ちょっとした疑問などを簡単に説明していきます。

なので、標章交付手数料(500円)はいらなくなりました。

軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)は少し変わってきますが必要書類などの基本的なところは同じです。

申請に必要な書類

まず、警察署に申請する時に必要になる書類ですが

- 申請書 (自動車保管場所証明申請書)

- 所在図と配置図 (周辺地図や車庫(敷地内)の寸法図)

- 自認書 (駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など)

- 使用承諾書 (マンション駐車場や月極め駐車場、家族所有の土地・家の車庫など)

が基本的(一般的)なセットになります。

それと、車庫を仕事場など自宅と遠い場所にする時に「使用の本拠の位置」を別にする場合は、他に書類が必要になってきます。(下記で説明)

そして、書類を書く(作る)時にのポイントとしては「車庫証明の申請者は(住所や氏名を書くのは)車検証の使用者になる人」です。

個人での車の購入の場合の車検証名義は、所有者と使用者が同一(車を買った人)にすることが多い(一般的)なので、あまり気にするところではないですね。

ただ、車検証の名義を「所有者(購入者)が親、使用者(車を使う人)が子供」などで分ける場合は、車庫証明の申請者は「子供(使用者)」になります。

車検証の所有者と使用者については ↓↓↓

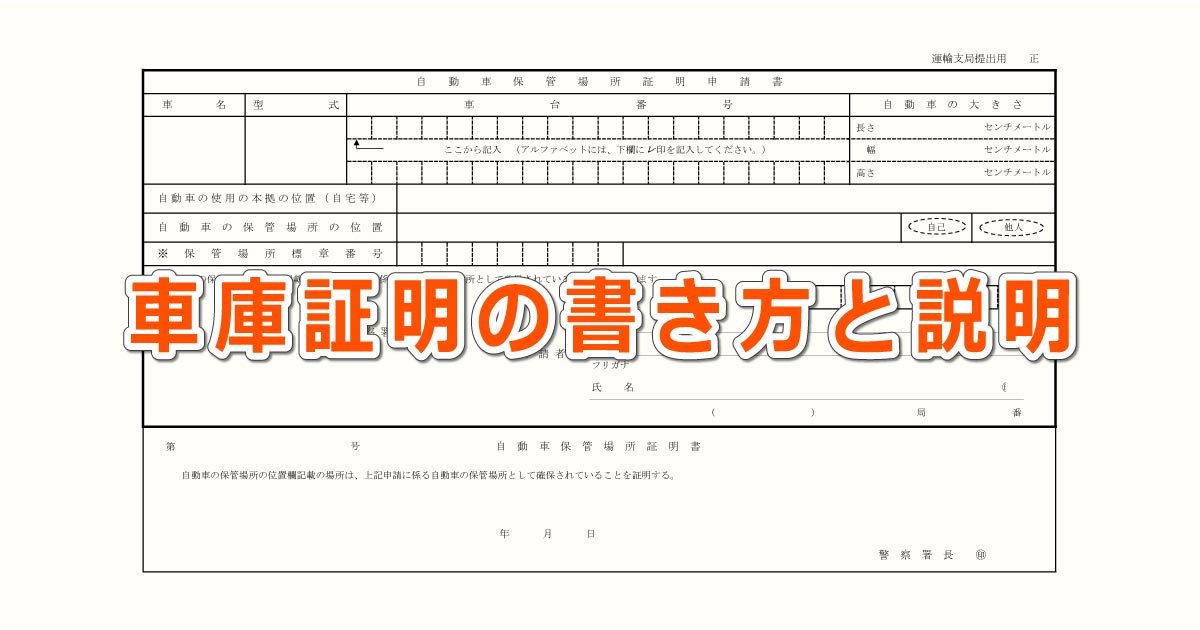

申請書(自動車保管場所証明申請書)

申請書は地域(都道府県の警察)によって用紙(複写式用紙)が違い、警察署の窓口でもらえますが、ネット(警察のHP)でダウンロードしてプリントしたモノでも使えます。

- 都道府県の警察によって他府県の用紙を使える・使えないがある

- プリントした用紙はダメって警察署もある(だいたいはOKですけど)

申請書(使える用紙)や必要書類に関しては、その都道府県の警察HPで「車庫証明の申請手続き」などを確認するのが間違いないですね。

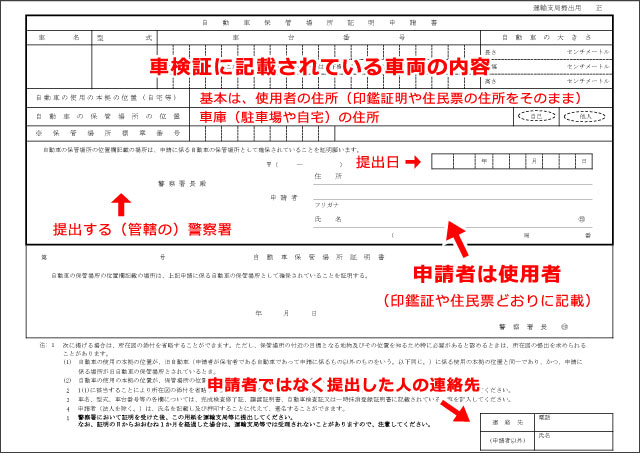

そして、この申請証に記入する内容といえば

- 車両の情報 (車検証に記載されている車体番号や寸法など)

- 使用の本拠の位置 (車を使う拠点 基本は申請者の自宅の住所)

- 保管場所の位置 (車庫の住所)

- 申請者 (使用者 印鑑証明や住民票のとおりに記入)

- その他 日付(提出日)・提出した人の連絡先(本人 又は 代理人)

で、個人名義での申請の場合、とくに記入するのに悩むところも無いと思いますが、ちょっと疑問に思うようなところとポイントを説明していきます。

使用の本拠の位置

使用の本拠の位置とは、難しくいうと「自動車を運行の用に供する(使用する)場所」です。

簡単にいうと使用者の拠点の住所で、個人であれば自宅などで、法人であれば事業所・営業所ってところです。

基本的には、車の名義(使用者)に記載される(登録する)住所と同じで、印鑑証明(住民票)の住所(自宅)になります。

分かりやすくいうと、申請者欄に記入する住所と同じですね。ただ

- 自営業の場合でお店の車庫(付近の駐車場)で申請

- 単身赴任などで、住民票を変えずに単身赴任先(住所)で申請

などの場合は、実際に車を使う拠点(事業所や実際に住んでいる住所)に出来ます。

その場合は、使用の本拠の位置が確認できる公共料金の領収書(明細など)や消印のある郵便物などの提出が必要になります。

詳しくは ↓↓↓

申請者

上記で説明したように申請者は使用者(一般的には所有者と使用者は同じ人にするので所有者)になります。

普通に住所と氏名を書くだけですが、気を付けないといけないポイントが

車の登録に提出する印鑑証明(住民票)の記載どおりに書く!

ってところです。たまに

- 印鑑証明に記載されている住所が長いので省略して書いている

- 印鑑証明には部屋番号が記載されていないのに書いている(その逆も)

っていうケースがあって、警察署では普通に申請できますが、車の登録時に印鑑証明の記載と違うという事で、ひっかかる場合があります。

まぁ、部屋番号が抜けいている(その逆)ぐらいであれば、車の登録事務所の窓口で説明すれば、その場で何とかはなる事も多いです。

ただ、窓口の人によっては(頭が固いとかイジワルで)絶対ダメって場合もあって最悪、車庫証明の取り直し(訂正)をしないといけない場合もありますね。

どっちみち車検証には記載されないですし。

スポンサーリンク

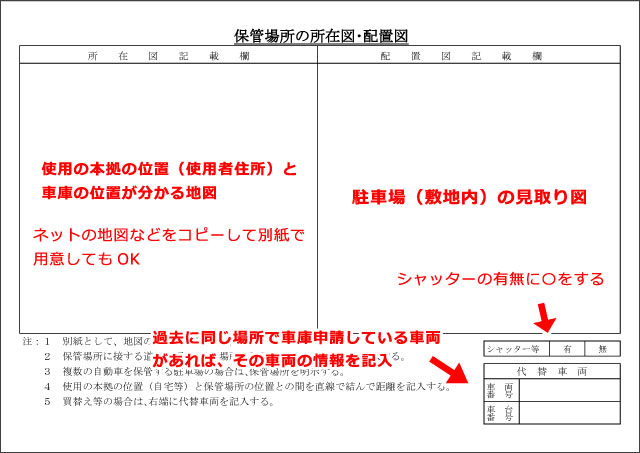

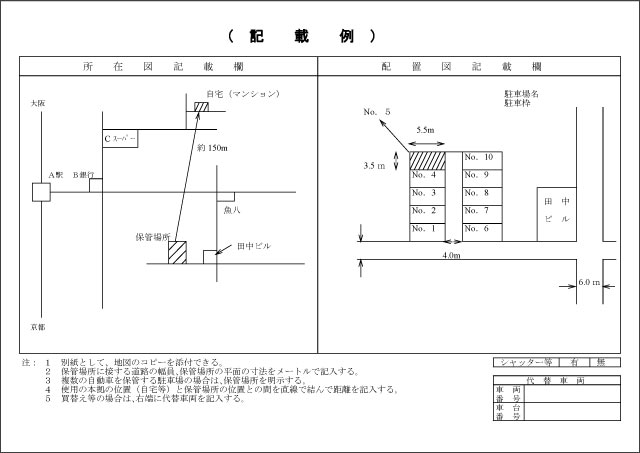

保管場所の所在図と配置図

所在図(自宅と車庫の付近の地図)と配置図(車をとめる敷地内の全体の配置図)を警察署の人が見て普通に分かるように書けばOKです。

べつに手書きをしないといけないってわけではなく、住宅地図や敷地内の配置図があれば、それをコピーしたモノでも何でもイイです。

それと、代替車両(過去に同じ車庫で証明を申請している車)があれば、その車両の情報(プレート番号と車体番号)を記入します。

所在図

所在図は、「使用の本拠の位置(自宅など)」と「車庫(駐車場)」、「直線距離でどれくらい離れているか」が分かればOKです。

最近は、ネット(グーグルマップなど)で地図をプリントアウトしたものを提出するっていうのが多い(ほとんど)ですね。

その場合は、分かりやすく赤ペンなどで自宅と車庫を目印して、どれくらい距離があるか(直線距離で○○mって)書いておけばOKです。

ちなみに、使用の本拠の位置(自宅など)から車庫までの距離は直線で2Km以内と決められています。

2Km以内ギリギリの場合は、ちゃんと書かなくてはいけませんが、数百mぐらいの感じであればテキトーに(地図を見て目分量で)書いても何も言われないですね。

配置図

自宅の車庫であれば自宅全体(敷地内)の配置図と前の道路、駐車場であれば駐車場全体の配置図と前の道路を書きます。

書き方は、完璧に書かなくても何となくで大丈夫ですが、大事なのは寸法(幅など)で

- 駐車スペースの幅・長さ(奥行)・高さ(屋根がある場合)

- 出入口の幅・道路の幅

- 敷地内通路の幅(車が通る通路)

は、必ず書いておかないといけません。(出来れば分かりやすく赤ペンで)

ただ、原則はちゃんと幅などは図って書かなくてはいけませんが、実際のところは目分量でも大丈夫です(^^;)

ようは、前の道路から敷地内に入れて駐車スペース内に車が収まれば問題ないって感じです。

それに、初めて申請する場所(車庫)の場合は後日、警察署の係りの人が実際に車庫を見に来て測ったりするので。

ただ、窓口で書き忘れていた時に、その場で書こうとすると「一回帰ってちゃんと図ってきて」っていうイジワルな窓口の人もいたりします。

そんな時は迷ったり考えたりせずに「ちゃんと図ってきました。書き忘れてただけ」って言ってテキトーに書けばイイだけですけどね。

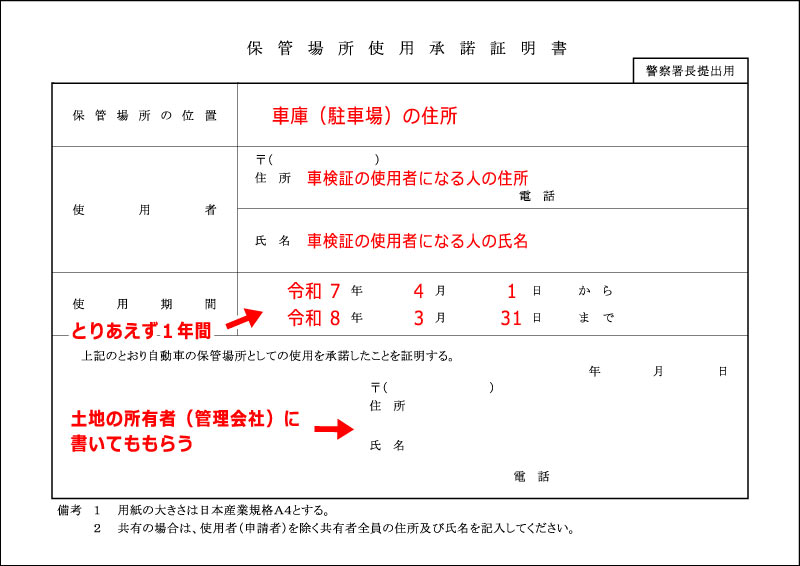

保管場所使用承諾証明書

車をとめる場所(土地や建物)の所有者が本人(申請者)以外の場合は、この使用承諾書が必要になります。

月極駐車場やマンションの駐車場を借りる場合に土地の所有者(大家さん)や管理会社が「この場所を車庫として使用するのを承諾します」っていう書類です。

また、自宅の車庫で申請する場合であっても土地(建物)が家族名義(親の所有など)の場合もこの承諾書になります。

使用期間

書き方は、用紙の項目(上記の記載例の)とおりですが、みなさん疑問に思うところは「使用期間ってどれくら?」ってところやと思います。

っていうのも、大家さんなどに書いてもらう使用承諾書って一番下の住所と氏名のところだけで書いて他の項目は空白で渡されるって事が多いんです。

それに、自宅で車庫証明を取る時に(家族に使用承諾書を書いてもらう時に)使用期間なんて決めたりしない(どうでもいい)ですもんね。

基本的なルールとしては「申請日から1カ月以上の期間が残っている必要がある」なんですが、警察署(都道府県)によってけっこうバラバラです。

なので、とりあえず1年間(365日)にしておくのが無難です。

1年間の理由としては、ひと昔前までは1年未満はダメって感じの警察署が多かったので、今もとりあえず1年間にしとけな間違いない(失敗しない)って感じです。

べつに使用承諾書に書いた使用期間の間は必ず車庫を契約し続けないとか車を乗り換えた時に別の車で車庫申請が出来ないとかって事はないので。

使用承諾書の有効期限

使用承諾証明書の有効期限は「作成日(土地の所有者欄の日付)から3カ月以内」となっている警察署(都道府県)多いのでそれがルールっぽくなっています。

ただ、これも警察署(都道府県)によってけっこうバラバラなので、出来るだけ作成日(日付)が記入されていたら早めに(2週間以内ぐらいで)申請したほうがいイイです。

といっても、作成日(日付)も空白で渡される事も多いので、空白の場合は申請するときにその申請日の日付を記入したらイイと思います。

それと、「使用期間の始まりの日(使用開始日)の前に申請する場合は使用期間の最大7日前から」ってなっていますが、これまた警察署(都道府県)によってバラバラです。

- 使用期間が4月1日からの場合、3月25なら申請OK

- 使用期間が4月1日からの場合、3月20なら申請は受け付けてくれない

なので、自分で記入するのであれば「使用期間(開始日)」「作成日(土地の所有者欄の日付)」は、申請日(警察署に出しに行った日)と一緒にしたほうがいいです。

ちなみに、承諾書の代わりに「駐車場の契約書」でもイケたりします ↓↓↓

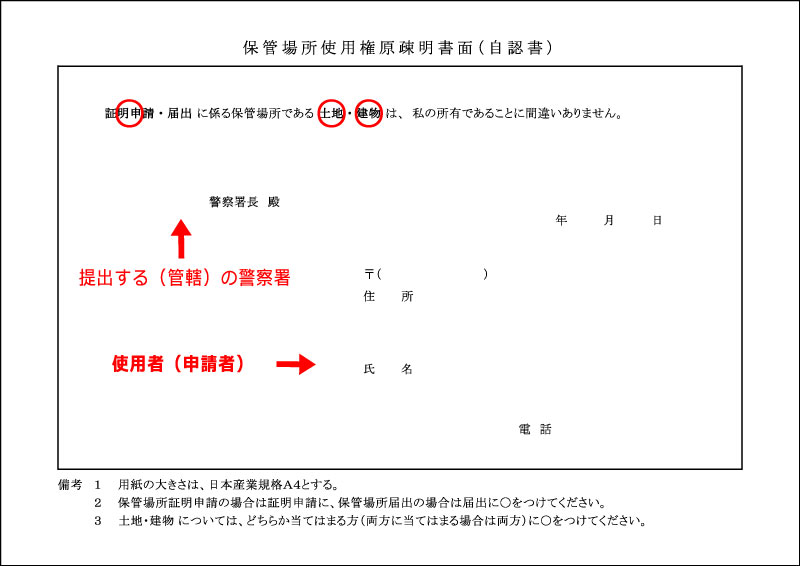

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

車をとめる場所(土地や建物)の所有者が本人(申請者)の場合は、この自認書が必要になります。

「車庫の土地(建物)は自分(申請者)の所有ですよ」っていう書類ですね。

上の部分のところの「証明申請」と「土地・建物」の該当するモノに〇をして、あとは普通に申請者の住所と氏名を書けばOKです。(押印は不要)

日付は申請日(申請書の日付)と一緒にしていたら間違いないです。

あと、自認書の書き方の注意点とかは、とくに無いですね。

土地が共同所有の場合は?

自宅で車庫申請をする場合など、土地の名義が家族の共同所有の場合は

- 申請者とその家族(1人)の場合、申請者の自認書と家族の承諾書

- 申請者とその家族(1人)の場合、自認書(又は承諾書)に両人を記入

- 申請者以外に所有者が複数人の場合、共有者全員の承諾書

などが必要になります。

複数人分の承諾書に関しては、1枚に(空いているところに)まとめて複数人分を書いても、1人1枚ずつ作ってもどちらでもOKです。

っていうか、警察署(窓口の人や都道府県など)によって、どの書類にどのように書けばいいのかっていうのが、けっこう違ってきます。

なので、共同所有の場合は、前もって管轄の(申請する)警察署に電話して必要書類を聞いたほうが確実ですね。

でも基本的には、車庫として使うのを承諾(自認)するっていう書類なので、内容さえちゃんとしていたら何でもイイと思うんですけど(^^;)

まとめ

車庫証明の申請書類の書き方って、基本は簡単なんですけど慣れていないとちょっと間違ったり、訂正しないといけないって事も多いんですよね。

とくに多いのは、ネットで調べてちゃんと書いたのに窓口でダメって言われたり。

それって何故かというと、管轄の警察署(申請窓口の人)によって対応(書類のチェックの厳しさ)がけっこう違ってきたりするからですね。

ただ、窓口の人が何も分かっていない(勝手に自分で判断している)ってだけでダメって言っている事がけっこうあったりするので、自分なりに「これイケるやろ!」って思ったら

「それ本当にダメですか?大丈夫なはずだから、ちゃんと調べて!」

って、ちょっと強く言い返せば、少し調べてくれて「それで大丈夫ですわぁ」って事もよくあります。っていうかあるあるです。

っていうか、だんだん申請する時の(窓口での)ポイントの話になっちゃいましたが、だいたい申請書類の書き方はこんな感じです(^^;)