みなさん、自分で車検に受けに行く「ユーザー車検」の今のイメージって

「安く費用を抑えられて、ユーザー(素人)でも簡単に出来るらしい」

って感じじゃないでしょうか。はい正解です、そのとおりです。

年々、ユーザー車検をする人も増えて、検査場(運輸局・軽自動車協会)の人(検査員など)もどんどん丁寧になってきて誰でも簡単に出来るようになってきていますね。

でも、やっぱり1度も自分で車の登録などで運輸局などに行ったことのない人は

「簡単っていっても何にも分からんし、点検(整備)とかもあるからなぁ…」

って、車検費用を安くするために自分で車検に行ってみたいけど、いろいろと面倒くさいかなぁって思う人も多いと思います。

そこで、修理屋(整備のプロ)ではない中古車屋のおっさんが、ユーザー車検のやり方について簡単にお話してきます。

まずは、車の点検と車検予約

「ユーザー車検は簡単!」といっても、いきなり何も準備せずに車検に行って「はい出来ました」ってわけにはいかないですね。

やっぱり、行く前の準備(点検とか車検の予約)は必要です。

ただ、ユーザー車検を何回もやっていて段取りなど分かっている人なら

「とりあえず、お金(税金・保険・手数料代など)さえ持っていけば何も準備しなくても何とかなる!」

って感じかもしれなせんが、スムーズに1回の検査(当日)で終わらせるためには、やっぱり準備はしていたほうがいいです。

とりあえず、車検に行く前にすることは

- 検査項目の点検(不具合があれば調整・修理)

- 必要な書類を揃える(あるか確認する)

- ネットで車検予約をする

の3つです。といっても、そんなに難しいことはないのでネットで調べたりすれば、やり方は簡単に分かると思います。

詳しく説明すると、ちょっと話が長くなるのでここは省略です。

ユーザー車検の準備について詳しくは↓↓↓

本番の前にテストセンターで予備検査

自分で簡単な点検などをしてもユーザー車検をする場合は、車検前(当日)に、

「テストセンターに寄って予備検査(車検項目の検査)・調整」

をしてから車検に行くのが一般的で多いと思います。

テストセンター(民間の予備検査場)は、検査場(運輸支局・軽自動車検査協会)の近くにあって、車検と同じような検査を簡単にしてくれるところです。

予約をする必要もなく、検査の行く前にちょこっと寄って流れ作業のように点検・調整してくれるって感じで便利な店です。

「ヘッドライト」や「サイドスリップ」などの項目を検査してズレいれば合格の範囲に調整してくれる便利なテスター屋です。

全ての項目の検査はもちろん、よく車検でひっかかるヘッドライトの光軸など各項目だけの検査(調整)もしてくれます。

テスターを持っていない業者(修理屋)も使っていて、機械が必要な項目(ヘッドライトなど)だけを検査・調整をしてもらうって感じが多いですね。

ただ、整備をせずに簡単な目視だけの点検・準備で車検に行く場合、全ての項目(フルコース)を検査・調整をしてもらったほうがイイです。

ここで問題なく調整だけでOKがでれば、本番の車検も必ず通るといってもいいです!

とりあえずテストセンターに行ったほうが1回で車検に通りますので楽です。

逆に車検をしてから、不合格の項目だけを後で調整してもらってもう一度車検(コース)に行くって人もいますけど。

普通に車検に通ればテスター屋で費用がかからないので、こちらの方法もいいかもしれないですけど、もう一回車検のコースに並ばないといけなので時間はかかります。

費用と時間は?

テストセンターでの費用は地域でかなり違ってきますが、(ビックリするぐらい)

- 全ての検査項目(フルコース) 2,500円~6,000円ぐらい

- 1つの検査項目(ヘッドライトなど) 1,000円~2,500円ぐらい

やと思います。営業時間も検査場の車検の時間内であれば、ほとんどの店がやっています。

時間的には5分~10分程度で終わりますので、車検(本番)に行く前にちょこっと寄ってみて下さい。

それと、地域によって分かりづらい場所にあることもあるので、あらかじめネットなどで検査場の近くのテストセンターがどこにあるか調べておいたほうがいいですね。

スポンサーリンク

検査場に着いたら

検査場(運輸支局・軽自動車検査協会)に着いたら、駐車場に車を止めて書類の手続きからはじめます。

まず、検査証などの書類とお金を持って「検査印紙・重量税の印紙の売り場(陸運協会など)」の建物に行きます。

場所(建物)が分からなければ、とりあえず近くにある建物に入って、どこの窓口でもいいので聞けば丁寧に教えてくれると思います。

そして、売り場窓口で車検に必要な用紙(無料)をもらい、検査手数料・重量税を払います。(印紙を買って用紙に貼ってもらう)

同じ建物の中に自賠責保険を扱っている窓口もあるので、そこで自賠責保険に加入して保険証書をもらいます。

これで、必要な書類は全て揃います。書類の内容は

- 車検証

- 自賠責保険証明書(持ってきたものと新しく加入したもの)

- 自動車税納税証明書(継続検査用 普通車・軽自動車は省略可)

- 自動車検査票 無料

- 自動車重量税納付書(重量税の印紙を貼る) 無料

- 継続検査申請書(マークシート) 無料

- 点検記録簿(自分で記入) 用紙売り場で購入 30円ぐらい

ここで、書類の必要なところを記入してもいいですし、書き方が分からなければ後(次の窓口)でもOKです。

次に「持込み検査の受付窓口」に行きます。

ここで予約番号の確認と書類のチェックを行いますが、書類に何も書いていなくても書き方を丁寧に教えてくれるので、ここで書いたほうが簡単です。

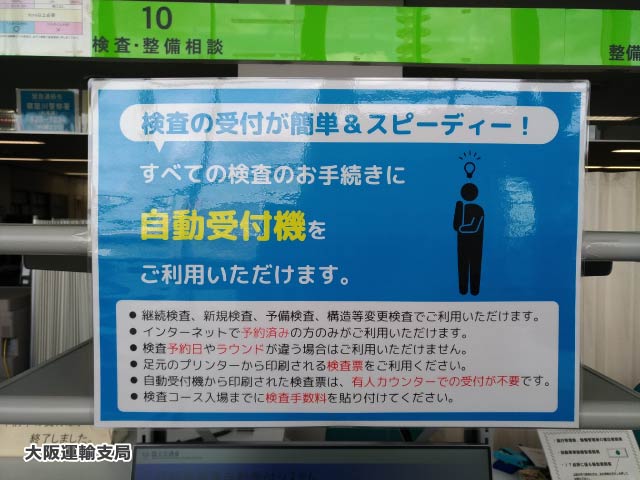

年々、検査の受付が自動受付になっているところもありますが、書類の書き方などが分からなければ、普通に人がいる窓口で手続きをしたほうが分かりやすいですね。

これで後は、検査を受ける(検査ラインに行く)だけです。

書類の手続きのポイントとしては、行った窓口で

「次はどうしたらいい?どこ行ったらいい?」

って、普通に聞いていけば迷うことなくスムーズに進んで行くと思います。

検査コースでは

ここから検査の本番ですね。

検査コース(ライン)は、いくつかあってユーザー車検(素人の人)は受付窓口で「1番(1~3)コースに並んで下さい」って言われる事が多いです。

フルタイム4WDの車や小型車(普通の大きさの乗用車など)用コースで、ブレーキ検査など複数の検査項目を1度に簡単に出来るようになっているコースです。

簡単に出来るコースなのでユーザー(初心者)用って感じにもなっていて、このコースにいる検査員は丁寧に対応してくれます。

とりあえず、どこかのレーン(ユーザーは1番?)に並んで、自分の番が来たら検査員から声をかけてくるので、何も遠慮せず

「何も分からないんだけど教えて下さい!」

って検査員に言えば丁寧にやり方を教えてくれるので難しいことはないと思います。

検査途中で分からなくなっても、ジ~っとしてたり大きな声で検査員を呼べば、すぐに来てくれて対応してくれるので何とかなります。

検査場(検査員)によっては、初めてのユーザー車検って感じであれば、最初から終わりまで付きっ切りで教えてくるところもありますね。

混み具合でかなり時間が変わってきますが空いていてスムーズに進めば、コース(並ぶのと検査)自体は15~30分程度で終わります。

たぶん、終わってしまえば「車検って簡単やん!」ってなると思います。

検査に合格したら

無事、全ての項目で合格すれば、コースの最後に「自動車検査票」に合格のハンコを押してくれて検査コースは終了です。

そして、新しい検査証の交付ですが

普通車(登録自動車)の場合は、また駐車場に車を止めて受付窓口の近くにある「持込検査の車検証交付窓口」に書類を提出します。

そして、新しい車検証と検査ステッカーをもらって終わりです。

軽自動車の場合は、地域の検査場によって少し流れが違ってきます。

- コースの最後の書類チェック時にそのまま新しい車検証と検査ステッカーをくれて車から降りることもなく終了

- 普通車のように合格書類を持って車検証交付窓口で新しい車検証と検査ステッカーをもらう

まぁ、この辺りはべつに覚えておく(分かっておく)必要もなく、検査員(窓口の人)に言われるまま手続きを行っていったらいいと思います。

こんな感じでユーザー車検は終了です。

あとは、新しい車検証と自賠責保険を車に戻して、検査ステッカーをフロントガラスに貼るだけですね。

まとめ

文字で読むと、「ちょっと面倒くさそうやなぁ」って思うかもしれませんが、やってみればけっこう簡単やと思います。

車検にかかる時間も、検査場の近くのテストセンターに寄って点検・調整してもらってから新しい車検証をもらう(終了)まで、1~2時間って感じですね。

検査場の混み具合(コースに並ぶ時間)でかなり時間が変ってきますが、普通の混み具合であれば半日ぐらい見てれば十分ってところやと思います。

なので、整備などを一緒にせず車検を通すだけ(素通し車検)でお店に依頼することを考えれば、かなり安く車検費用を抑えられます。

それに、自分で動く(車検に行く)時間や手間と、お店に出す費用で比較しても平日に自分で行く時間があれば、かなりお得やと思います。

なので、「ユーザー車検をしてみたい!」って人は、とりあえず一度チャレンジしてみてはどうでしょうか!

ただ、年度末などメチャクチャ混む時期があって、そんな時に行ったら「もうイヤやぁ」ってなるぐらい、かなりヤバイことになっていますけどね(^^;)