車の車検を自分で行く「ユーザー車検」ってホント多くなりましたよね。

陸運支局(普通車)・軽自動車検査協会(検査場)の人も昔と比べかなり対応が良く(親切に)なってきてユーザー(個人)でも簡単に車検を受けれるようになりました。

何も分からなくても、とりあえず車検に行けば検査場(陸運支局など)の人が丁寧に教えてくれるので、何とかなるって感じです。

ただ、「ユーザー車検は簡単になった!」っていっても、やっぱり車検に行く前にすること(準備)っていうのは昔も今も同じです。

そこで、ユーザー車検に行く前にする事(準備)をちょこっと説明をしていきます。

まずは車検を受けるための車の点検

まずは車検に合格するための車両の点検(不具合があれば修理・調整)です。

新車から、はじめての車検なんかは何もしなくても問題なく車検に合格することも多いですが、やっぱり車検項目の点検はやっといたほうがいいです。

不合格になって、その箇所を修理・調整をして当日は間に合わずまた後日、車検を受けなおすっていうのは面倒くさいですもんね。

それじゃ、点検って何をすればいいのかっていうと

- 車検の点検(2年点検)だけを車屋(修理屋)に依頼する(車検は自分で受ける)

- 自分で簡単に点検(目視)や清掃して、ライトの調整などは当日にテスター屋でやる

といった2パターンがありますが、車検費用を安くするためのユーザー車検なので、「自分で簡単に点検(目視)する」っていう人がほとんどやと思います。

自分で点検(確認)するポイントと清掃

正直、走行距離の少ない車や日ごろ点検をしている車であれば、何もせず車検に行く途中で「テスター屋で予備検査・調整」だけですんなり車検に通ると思います。

でも、年式の古い車や新しくても走行距離が多い車は、少し点検・清掃を前もって自分でしておいたほうが良いですね。

普段、普通に問題なく乗っていても気付かない箇所で不具合があって車検で不合格になることがあるので!

そこで、簡単な点検をするポイント(箇所)と準備(清掃)は

- ライト類の点灯(球切れ)の確認

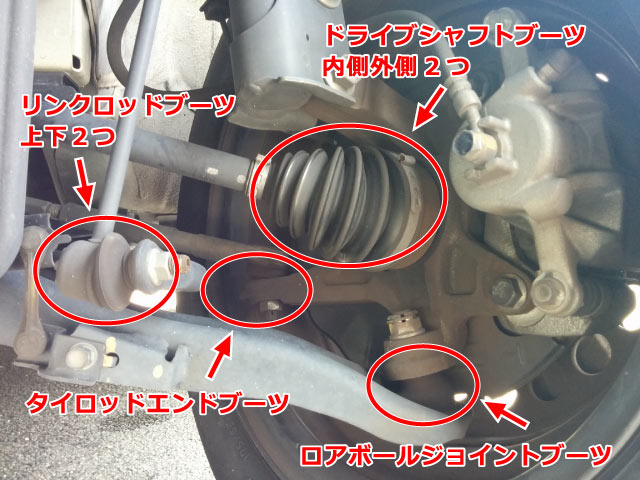

- 足回りのゴム類(ブーツなど)の切れ・破れがないか確認

- オイル漏れなどがないか確認

- 室内のメーターの全ての警告灯の点灯や球切れがないか確認

- 足廻りと下廻りを軽く泥を落とす感じの清掃

ってところです。

文字にすると項目が多くて面倒くさそうですが、目視での確認と部分的な清掃なので簡単で時間もかからないと思います。

ただ、「各ブーツ(ゴム類)の破れ」「室内のメーター類の玉切れ」は、けっこうあるので要注意です!

この辺りは、テスター屋(予備検査場)での修理(応急処置)は難しく持ち帰って修理になってしまうので、必ず前もって点検(確認)しておいたほうがいいです。

足回りの点検のポイント

乗っていても気付かない車検に不合格になる箇所といえば、「足回りのゴム類」です!

点検のポイントとしては、ハンドルを最後まで傾けてタイヤの裏側を覗いてゴム類(ブーツなど)が破けていないかを点検します。

FF(前輪駆動)はフロントを重点的に点検して、FR(後輪駆動)や4WDの車はフロント・リアともに点検です。

ドライブシャフトブーツは中にグリスがたっぷり入っているので、破けているとブーツの廻りがグリスでベトベトなっていることが多いです。

その他のブーツは、少しぐらいの破れなら見ても分かりにくく見逃してしまうことがよくあるので、細かく点検したほうがいいですね。

オイル漏れの点検

エンジンの下回りを覗いてオイル漏れがないか点検します。

年数が経っている車であれば、多少のオイルのにじみで部分的に汚れていることが多いですが、漏れていなければ車検は通ります。

にじみ(油汚れ)が酷い場合は、車検時にひっかかる可能性があるのでパーツクリーナーや油落しの洗剤(食器用洗剤でもOK)などで軽く洗い流したほうがいいです。

でも、自分で下回りの酷いオイルにじみを洗い流すのはけっこう大変(面倒くさい)なので、車屋でやってもらったほうがイイかもしれないです。

まぁそれか、知らんふりをしてそのまま車検に行くかですね(^^;)

室内のメーターを確認

車検の項目に「室内のメータ類の検査」がありますが

- ウィンカー 表示灯 (方向指示表示灯)

- ヘッドライトの表示灯 (ヘッドランプ下向き・上向き表示灯)

- シート・ベルト警告灯

- その他の警告灯(エアバック・ABSなど)

が、ちゃんと作動しているか(警告灯が点灯していないか)がポイントです。

簡単にいえば、メーターの中のランプ全てが正常かどうかですね。

必ず検査員に確認されますので、球切れがないかどうかを確認します。

この中で普段気付きにくく、球切れ・不具合が多いのは「シート・ベルト警告灯」です。

点検で問題なければ、下廻りの清掃と準備

車検では、車体の下から確認・検査する「下廻り検査」の項目があります。

ただ、下廻りが汚れているからといって、不合格になることはないです。

でも、検査員も人間なので下廻りの検査中に砂やホコリなどが落ちてくるとオイルのにじみ・各部分のガタなどの微妙な判断の時に不合格にすることもたまにあります。

なので、泥や砂・ほこりをかるく落とす程度でいいので、下廻りを清掃しておいてほうがいいですね。

洗車場のスチーム洗車機などが簡単にキレイになりますが、自宅にある水道ホースの水圧でも泥・ほこり程度であれば十分落ちます。

それと、タイヤのホイールのボルト・ナットのガタの点検項目もありますので、ホイールカバーでボルト・ナットが見えない場合は取り外しておきます。

アルミホールや一部のホイールカバー(ホンダ車やプリウス)のホイールカバーは、ボルト・ナットが見えますので何もしないでOKです。

スポンサーリンク

ネットで検査予約

自分で点検して問題なければ、次はネットで「検査予約」です。

普通車の場合は、インターネットでの予約のみ(PCサイト・携帯サイト)になります。

軽自動車の場合は、インターネットでの予約と電話での予約がありますが、インターネットのほうが簡単なのでおすすめです。

予約は2週間前から受付可能で当日に空きがあれば午前中の申込みで午後の予約をすることもできます。

空いている時期であれば、当日の予約も取れますが、非常に混み合う時期もあるので3~7日前ぐらいまでには予約をしておいたほうが良いでしょう。

予約の仕方は簡単で丁寧に説明されているので、ここで迷うことはないと思います。

はじめての場合はアカウント登録をしないといけないですが、予約サイトの説明どおりに進んでいけば5分~10分で終わります。その際に

- 氏名

- 電話番号

- メールアドレス

- 登録番号(ナンバープレート)

- 原動機の型式

- 車体番号

- 検査の有効期間

などの情報が必要になります。(普通車と軽自動車で記入する項目が違います。)

とりあえず、車検証(検査証記録事項)を見ながら予約するのが間違いないですね。

予約が終われば、「予約番号」が表示され、予約完了メールが届きます。予約番号は車検当日の書類確認の時に必要となりますので忘れずにメモをしておきましょう。

- 普通車(登録自動車) 自動車検査インターネット予約システム

- 軽自動車 軽自動車検査予約システム

前もって揃えておく必要なモノ

行く前に準備しておかなくてはいけない必モノは

- 自動車検査証(車検証)

- 自賠責保険 (今持っているもの)

- 納税証明(現在は普通車・軽自動車とも省略可 )

- お金(重量税と印紙代・証紙代)

です。車検証と自賠責保険は常に車の中にあると思います。

「納税証明」は、普通車(登録自動車)・軽自動車(令和5年1月4日から)とも窓口でオンラインでの納税の確認ができるので、納税証明は基本いらなくなりました。

5月末までの車検の場合は、前年度分の納税確認でいいので納税証明はなくてもOKです。

その他の書類(用紙・点検記録簿・印紙)などは、陸運支局(軽自動車検査協会)内で揃えられます。

新しく加入する自賠責保険は陸運支局内の用紙売り場付近の窓口で加入出来ますので、必ず前もって揃えておくものは上記の書類だけOKです。

まとめ

ここまで問題なければ、ユーザー車検に行く前の自分でする準備はOKです。

あとは、車検の当日に検査場の近くにある「テスター屋(予備検査場)」に寄って、ヘッドライトなどの調整をしてもらって車検を受けに行くだけです。

検査場では何も分からなくても、とりあえず窓口や検査員の言う通りに進んでいけば何も難しいことはないと思います。

車屋が言うのもアレですが、ユーザー車検って車を車検に通る(合格する)状態にさえしとけば、簡単な作業(手続き)です。

なので、「車検費用を安くしたい!」って人は、自分で行ってみてはどうでしょうか。

ちなみに「車検に合格する」と「車の整備はバッチリ」とは、ぜんぜん別の話なので安心して車に乗れるように定期的に点検/整備はやったほうがいいですね。

続いて、ユーザー車検のやり方は ↓↓↓